Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

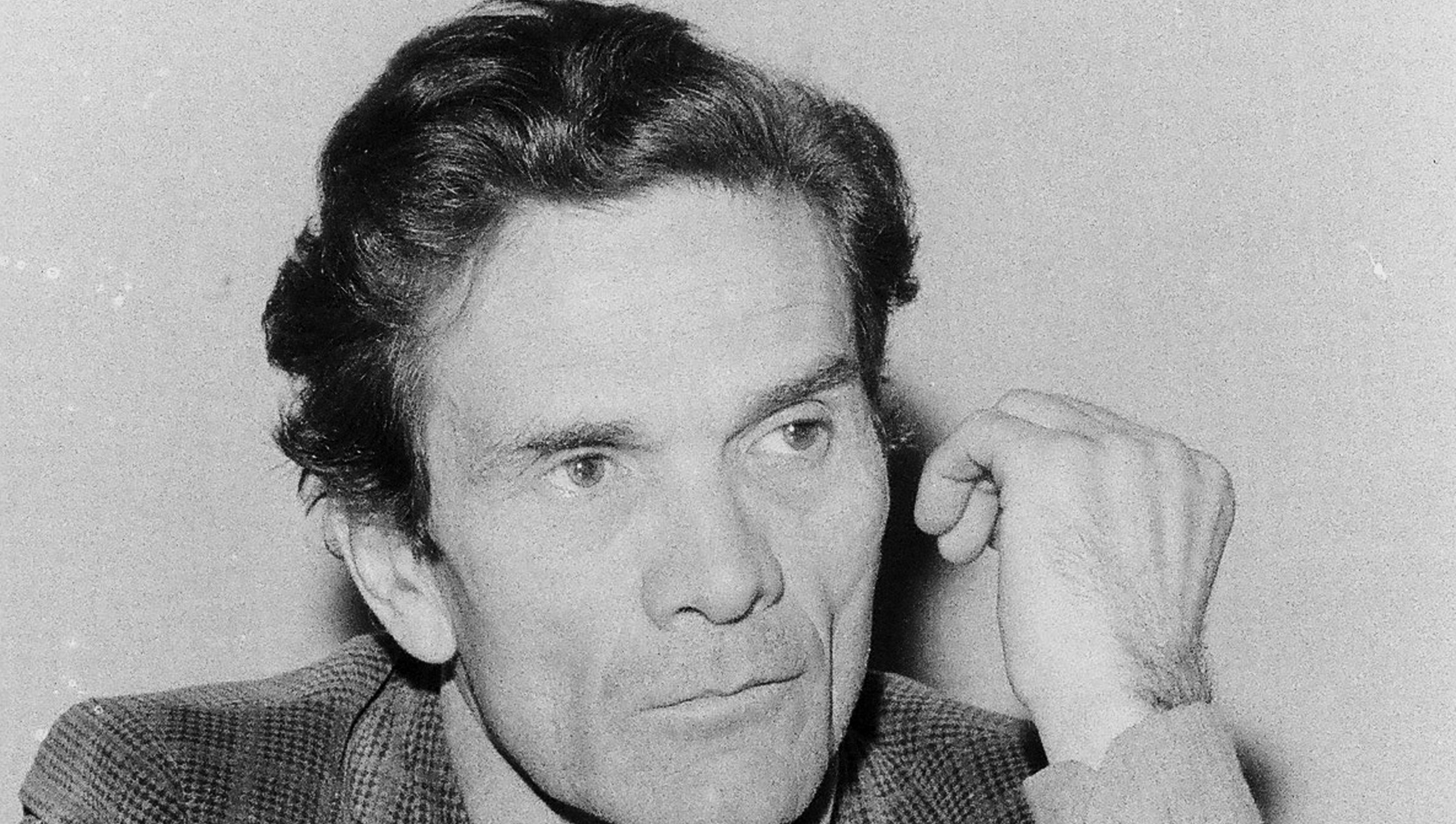

“Io so. Ma non ho le prove. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca la verità.” – Pier Paolo Pasolini

“Io so. Ma non ho le prove. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca la verità.” – Pier Paolo Pasolini

Il 25 aprile segna, ufficialmente, la fine dell’occupazione nazifascista e l’avvio della Repubblica democratica. Ma ridurre questa data a una semplice “festa della libertà” rischia di appiattirne il significato. La Resistenza è stata un’impresa grandiosa, ma anche controversa, attraversata da conflitti, tensioni ideologiche, violenze reciproche, omissioni, e verità scomode ancora oggi in parte rimosse.

Come storici come Claudio Pavone hanno chiarito, la Resistenza fu anche una guerra civile. Non solo contro l’occupante tedesco e i fascisti della Repubblica di Salò, ma anche tra diversi gruppi resistenziali. Le divisioni tra comunisti, cattolici, liberali e anarchici esplosero anche con episodi di sangue. In molte zone d’Italia, soprattutto nell’Emilia rossa e nel Piemonte, alcuni partigiani “bianchi” furono eliminati da partigiani “rossi”. Le motivazioni andavano da sospetti di collaborazione con il nemico, a differenze ideologiche, a vendette personali mascherate da “giustizia rivoluzionaria”.

Un episodio emblematico fu l’eccidio di Porzûs (febbraio 1945), in Friuli Venezia Giulia, dove i partigiani comunisti della Brigata Garibaldi uccisero 17 partigiani della Brigata Osoppo (cattolico-azionisti) accusati – falsamente – di collaborazionismo. Tra le vittime, anche Guido Pasolini, fratello di Pier Paolo. Un trauma che segnerà profondamente la visione politica del poeta.

Un altro punto critico riguarda l’attentato di via Rasella del 23 marzo 1944, compiuto da un gruppo dei GAP contro una compagnia di SS tedesche. L’azione militare fu efficace ma provocò, come rappresaglia, la strage delle Fosse Ardeatine: 335 civili e prigionieri politici massacrati dai nazisti. I responsabili dell’attentato non si consegnarono – una scelta strategica legittima per alcuni, criticabile per altri – e per molti anni non ci fu una riflessione aperta sul rapporto tra azione partigiana e conseguenze civili. Questo silenzio fu vissuto da alcuni come una forma di rimozione collettiva.

Negli ultimi giorni della guerra e subito dopo, in molte zone si verificarono esecuzioni sommarie di fascisti e collaborazionisti, ma anche di semplici sospettati. Alcuni casi furono vendette personali o “regolamenti di conti” coperti dall’ideologia. Il caso di Giuseppina Ghersi, una ragazzina di 13 anni uccisa a Savona da partigiani nel 1945, è uno degli episodi più discussi, strumentalizzato spesso dalla propaganda ma indicativo di una verità storica da non ignorare: non tutta la violenza fu “giusta” o necessaria.

Altri episodi dimenticati includono:

Molti film hanno raccontato la Resistenza nella sua dimensione più umana e meno celebrativa:

Pier Paolo Pasolini lo aveva capito: la Resistenza non è un monumento da celebrare, ma un processo irrisolto da interrogare. Il suo sguardo tagliente, profetico, scava sotto la retorica per chiedere: chi ha davvero raccolto l’eredità di quei morti? La borghesia democristiana, il potere televisivo, il consumismo anni ‘60, la sinistra compromissoria?

La liberazione vera, per Pasolini, non è mai avvenuta: «abbiamo perso la guerra due volte», scriveva. Prima col fascismo, poi col fascismo che sopravvive nelle forme nuove del potere.

Il 25 aprile, dunque, non è una favola. È una storia dura, tragica, controversa. Ed è proprio affrontandola senza paura, nella sua verità piena, che possiamo continuare a darle senso. Non per sminuire i partigiani, ma per onorarli davvero — riconoscendoli come uomini, e non come statue.