Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

46 anni, calabrese, educato a pane e matematica, nato cresciuto e formatosi a Cosenza, città dove di fatto ha percorso i tratti salienti di gran parte della sua vita privata e anche professionale, sposato con Concetta De Paola, ingegnere anche lei, padre di un figlio, “Antonio, porta il nome di mio padre”, Alfredo Garro ha alle spalle una famiglia “molto presente”, la mamma Maria storica maestra alla Scuola Elementare di Via Negroni, il padre Antonio professore di matematica, e un fratello, Maurizio, “che oggi vive a Londra dopo una laurea brillantissima alla Bocconi e un master in Economia che lo ha poi portato a lavorare per i più grandi gruppi bancari italiani ed europei”. Una famiglia importante, dunque, sotto il profilo dell’educazione e della formazione iniziale, che ha fortemente condizionato la sua infanzia e quella di suo fratello Maurizio. Ed è in questo clima di letture, libri, enciclopedie e compiti da correggere per tutta casa, che Alfredo assorbe dal padre la passione per la matematica, e dalla madre l’amore per la letteratura e la logica filosofica. Alla fine del liceo scientifico, la scelta di fare ingegneria all’Università diventa dunque la decisione più scontata e più naturale di questo mondo.

Dopo la maturità scientifica, conseguita con il massimo dei voti nel Luglio 1994 presso il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Cosenza, Alfredo si iscrive all’Università della Calabria dove per cinque anni -ricordano i suoi vecchi maestri- è stato uno degli studenti migliori di tutto il corso, un vero e proprio numero uno, predestinato a far parlare di sé e soprattutto già proiettato verso traguardi professionali di grande respiro internazionale.

Predestinato, dunque, a diventare da grande un numero uno, grazie anche alla televisione di quegli anni, e soprattutto a Piero Angela che aveva appena avviato il suo programma scientifico “Quark” e che Alfredo e suo padre guardavano con ammirazione ed estasiati per “la competenza e la semplicità nel linguaggio usata sin dall’inizio del suo programma del famoso giornalista della Rai”.

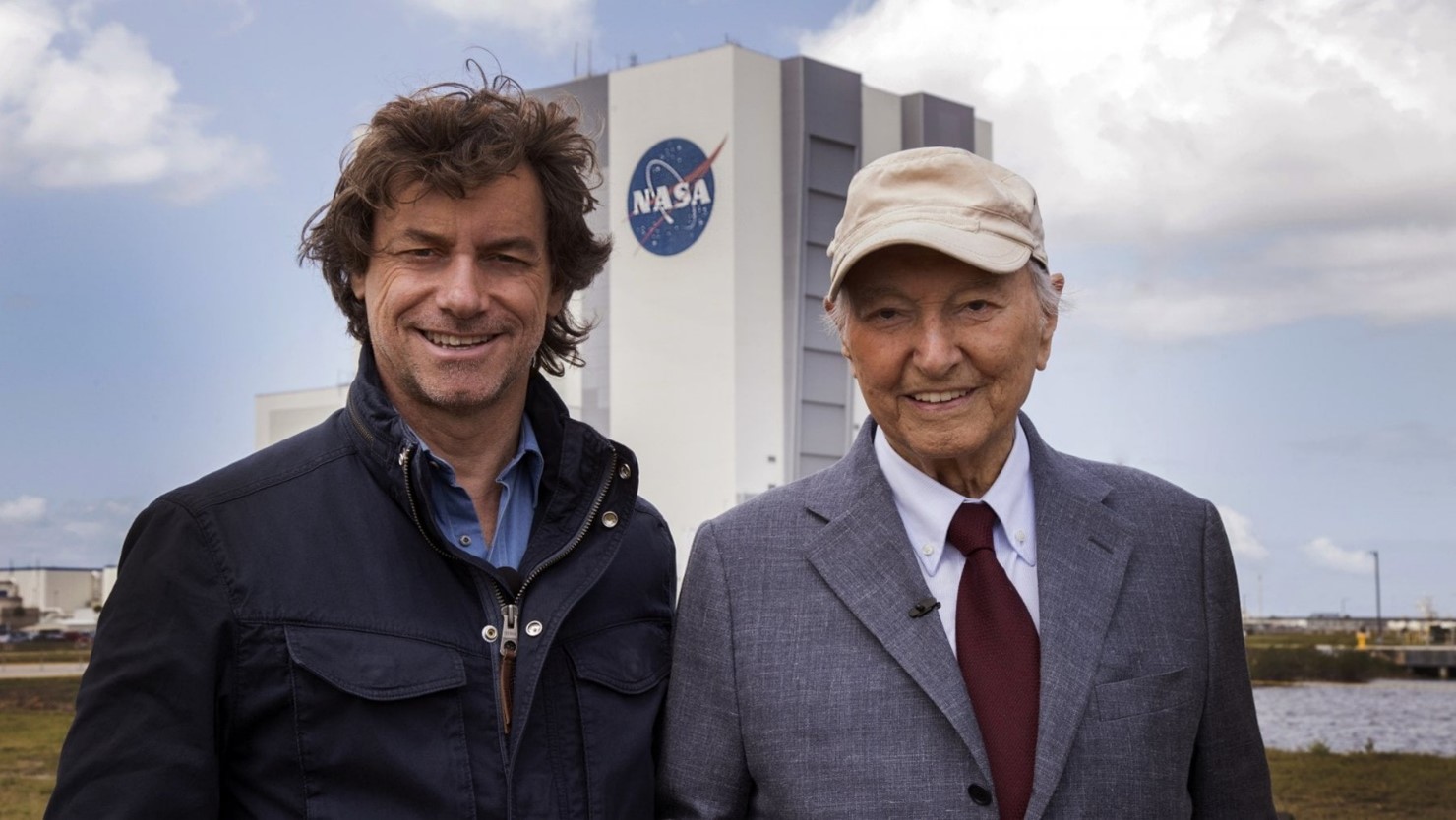

“La sera a casa vedevo in TV insieme a mio padre e a mio fratello Maurizio, le varie puntate di Quark, il famoso programma di informazione scientifica di Piero Angela che era appena partito in quegli anni, e ricordo che in un paio di quelle puntate inziali Angela aveva raccontato le galassie, e aveva spiegato i tanti misteri dell’universo. La cosa mi aveva letteralmente affascinato, e mi aveva preso così tanto che l’indomani a scuola, davanti ai miei compagni di classe, bombardai la mia insegnante di domande legate alla puntata che avevo visto la sera prima a casa mia. Quante sono le galassie? Quanto distano da noi? Come si fa a distinguerle? La maestra naturalmente non capì il senso delle mie domande e il giorno dopo avvertì mia madre di questo “figlio che era a caccia di risposte complesse e non facile da dargli”. Ma da allora io non ho mai più smesso di pensare all’universo, al sistema fantastico dei satelliti, e a tutto quello che circolava per il cielo. Non solo, ma da bambino sognavo di poter lavorare per la NASA e magari di poter fare da grande l’astronauta. In realtà da grande ho fatto e faccio ben altro, ma la cosa di cui oggi sono davvero fiero è che gli astronauti alla fine li ho visti davvero da vicino, li ho conosciuti personalmente a Houston e Cape Canaveral, ho visto come si preparano ad affrontare il loro viaggio verso l’ignoto, e nel mio lavoro oggi contribuisco a progettare e costruire moduli in cui ognuno di loro in futuro potrebbe vivere o viaggiare. Per mesi ho vissuto alla NASA passando ogni giorno davanti ai moduli del Programma Apollo, o davanti al Centro Controllo Missione di Huston che per anni avevo visto solo in televisione da casa mia, e a lavorare con le menti più brillanti della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica nel mondo, perché alla NASA di questo si parla e di questo si tratta. Tutto questo è bellissimo, mi creda. Se lei ha modo di vederlo o di sentirlo Piero Angela, gli porti per favore il mio grazie”.

Alfredo Garro è un fiume in piena, gli chiedi una cosa e parte da lontano, il suo racconto è ricco di dettagli, di riferimenti precisi, ha una memoria di ferro e lo cogli con mano negli anni che ricostruisce, tassello dopo tassello, dei suoi trascorsi universitari ricorda il nome di tutti i suoi insegnanti, dei suoi compagni di corso, degli addetti ai laboratori, una vera e propria macchina da guerra, un mostro informatico dai lineamenti accattivanti e cortesi, ma con un grande cuore dentro, capace di convincerti che il mondo è pieno di favole e di menestrelli felici, ma soprattutto con un senso dell’appartenenza verso il Campus che lo ha visto crescere davvero invidiabile e assolutamente raro.

“Credo che l’Università della Calabria oggi non abbia nulla da invidiare ad altri Campus universitari italiani o europei. Abbiamo energie, uomini, strutture e laboratori in grado di competere con i grandi centri di ricerca internazionali. Dobbiamo solo convincerci di questo, e dobbiamo investire sempre di più sui nostri ricercatori più capaci. Mi creda ne abbiamo tantissimi. I miei corsi sono pieni di ragazzi in gamba, che sono in grado di fare cose che noi alla loro età non avremmo mai saputo fare, ma quello che li blocca forse è l’indolenza che forse la nostra generazione non ha conosciuto. A differenza di noi loro sono più fatalisti. Per noi invece arrivare in alto era fondamentale, perché allora si studiava per diventare migliori, non per fare i gregari. Forse i giovani di oggi sono troppo invasi e distratti da mille messaggi inutili o superficiali, e rischiano di perdere la visione globale del proprio futuro. Moltissimi di loro sprecano i loro talenti sommersi da mille sollecitazioni e informazioni confuse. Ma il Campus di Arcavacata, mi creda, è tra i migliori d’Italia e in futuro sarà ancora più competitivo e più attrezzato di quello che oggi appare sotto gli occhi di tutti”.

-Professore non crede sia un tantino esagerato questo suo ottimismo in questa fase così delicata per la vita dell’Università?

“Assolutamente no. Lei provi a immaginare una Calabria senza la nostra Università, e provi a immaginare cosa sarebbe oggi la città di Cosenza, e anche quella di Rende, senza il nostro Ateneo. Sarebbe la morte spirituale e reale di intere generazioni di ragazzi calabresi che oggi invece frequentano felicemente i nostri corsi e le nostre aule e da cui dipenderà il futuro reale di questa regione. Costretti altrimenti ad emigrare giovanissimi in cerca di atenei diversi e lontani da casa propria. Guai a dimenticare la grande visione dei padri fondatori della nostra Università, e qui penso al primo rettore dell’Ateneo, Beniamino Andreatta. Era stato il primo a immaginare il ruolo strategico del nostro Campus universitario nella dinamica generale della crescita sociale della Calabria, ed era stato il primo a parlare dei grandi successi che l’Ateneo avrebbe prima o poi raggiunto. Noi tutti oggi siamo il risultato concreto di quella sua visione e di quella sua intuizione politica. Ricordo che il professore Andreatta in ogni suo discorso non faceva altro che ricordare quale fosse il ruolo reale del Campus, e secondo lui sarebbe stato uno strumento di crescita dell’intero sviluppo regionale. Sembrava un visionario, ma lui aveva visto il futuro meglio di chiunque altro. Oggi, 50 anni dopo c’è qui una Università che sta ottenendo risultati eccellenti e riscontri di valore internazionale in termini di qualità davvero impensabili e inimmaginabili che arricchiscono il territorio. Questo è il vero dato storico con cui dobbiamo fare i conti”.

Per il suo valore professionale e la qualità altissima delle sue ricerche oggi Alfredo Garro è membro dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, e per chi frequenta questo mondo della matematica sa che siamo ai massimi livelli europei.

Cinquant’anni dopo la prima discesa dell’uomo sulla Luna, ricorderete Neil Amstrong, Jim Bridenstine, storico amministratore delegato della Nasa, torna oggi davanti alle telecamere dei grandi network americani per spiegare al mondo internazionale della ricerca scientifica che tra “i prossimi obiettivi degli scienziati di Houston ci sarà di nuovo la Luna e Marte”. L’America di Obama, prima, e di Trump, subito dopo, assegna al progetto NASA un budget di 21 miliardi di dollari. “E’ quanto basta per pensare di poter finalmente portare gli esseri umani sulla Luna”. Ma il vero grande problema -precisano gli esperti- sarà ora la costruzione dei lander, e cioè delle navicelle e delle stazioni di rifornimento necessarie a “rendere l’esplorazione della Luna un’impresa duratura nel tempo”.

Nessuno ci crederebbe, ma parte di questo progetto così straordinario, porta oggi anche i colori del Campus Universitario di Arcavacata, e lo è per via di una collaborazione importante e concreta al Programma aerospaziale Artemis tra la NASA e l’Università della Calabria, dove oggi vive lavora e insegna il professor Alfredo Garro, che è uno dei ricercatori italiani che per quasi un anno ha lavorato a questo progetto tra Houston e Cape Canaveral a stretto contatto di gomito con i ricercatori statunitensi, per poi proseguire nella collaborazione dall’Italia. Storia la sua di una meravigliosa “Eccellenza Italiana” che oggi “segna” in maniera profonda il lungo viaggio della ricerca scientifica in Europa, e che proietta il lavoro e la fatica dei ricercatori calabresi dell’Università della Calabria nel grande circuito internazionale.

Il programma Artemis utilizza dunque lo SpaceFOM, che sta per “Space Reference Federation Object Model”, altro non è che lo standard immaginato ideato e definito dal team del professor Alfredo Garro e che “consente a moduli diversi di una missione di comunicare tra loro”. Questo vuol dire che il programma Artemis – avviato dalla Nasa per portare sulla Luna “la prima donna e il prossimo uomo” entro il 2024 per partire da lì poi alla conquista di Marte – si realizzerà anche con il contributo del team dei ricercatori dell’Università della Calabria che fanno capo al professor Alfredo Garro.

Edwin Zack Crues, che attualmente è a capo del team di simulazione dello “Human Landing System Crew Compartment Office” al NASA Johnson Space Center di Houston, non ha nessun dubbio: “Il nostro obiettivo è di portare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna. Lo faremo entro il 2024, creando una base lunare stabilmente abitabile che sia avamposto verso le future esplorazioni marziane. Ma riportare l’uomo sulla luna e poi portarlo su Marte – aggiunge lo scienziato statunitense- significa realizzare missioni di una complessità senza pari e senza confini, per le quali è necessario disporre di avanzate tecnologie di simulazione che si baseranno sullo standard SpaceFOM per consentire ai moduli di missione (razzi, lander, rover, sonde, satelliti, moduli abitabili, etc.), realizzati dai diversi partner distribuiti su tutto il Globo, di inter-operare efficacemente tra loro”.

Per il gruppo dei ricercatori calabresi è il massimo riconoscimento possibile.

“Il coronamento di un sogno”, si lascia sfuggire Alfredo Garro.

Un lungo viaggio quello di SpaceFOM, iniziato nel 2016 quando il professor Garro, insieme al suo collaboratore, l’ingegner Alberto Falcone, divenne il primo europeo ad essere ospitato, in qualità di “visiting scientist”, presso la Divisione “Software, Robotics and Simulation (ER)” del Nasa Johnson Space Center (JSC) di Houston a seguito di uno specifico “Visiting Research Agreement” tra l’Unical ed il quartier generale della NASA.

-Professore, ma la notizia più importante è un’altra oggi?

“Si è vero. Siamo già stati contattati da importanti aziende italiane ed europee che partecipano al programma Artemis per essere supportate nell’utilizzo della tecnologia scelta dalla NASA che abbiamo contributo a sviluppare, e un primo accordo di collaborazione tra il nostro Dipartimento universitario ed una grande realtà europea del settore Aerospazio è stato firmato allo scopo proprio pochi giorni fa”.

-Posso chiederle a chi sente oggi di dover dedicare il suo lavoro e il suo successo?

“Certamente sì. Non avrei potuto svolgere alcuna attività di ricerca e raggiungere alcun risultato senza il supporto della mia famiglia di origine, di quella nata dall’unione con mia moglie Concetta, e di tutti coloro, parenti, amici e colleghi, che mi hanno sostenuto e supportato nel mio percorso. Le sembrerà scontato ma la mia prima dedica non può non andare che a loro. Chi si impegna nella ricerca lo fa però con lo scopo di far progredire con il proprio lavoro l’umanità stessa nel cammino che ha intrapreso “per seguir virtute e canoscenza”, tutto ciò che noi facciamo è quindi, in ultima analisi, dedicato all’Uomo inteso come frammento e specchio dell’intero Creato. La ricerca è impegno costante che non comporta “rinunce” ma direi “scelte consapevoli” che richiedono sacrificio, impegno e dedizione; scelte ripagate, tuttavia, dall’enorme gioia che si prova quando si ottiene qualcosa che ci sopravvive e diventa parte della storia della nostra Specie: questo, credo, sia ciò che ogni ricercatore profondamente sogna”.

APPUNTAMENTI IN AGENDA

APPUNTAMENTI IN AGENDA